本コラムでは、専門的な知識をより分かりやすく解説し、業務に役立つ情報を提供できればと考えております。

メルマガを購読されているユーザー様へは、HP公開よりいち早くお届けしますのでぜひご登録ください!

●土台プレートとは?

土台プレートは、土台に接する柱の面積(柱の圧縮力が土台に伝達される部分の面積)を

増やすことで圧縮(めり込み)応力を緩和する金物です。

金属のプレート=”強い”というイメージを持たれる方も多くいらっしゃいますが、本製品は

木材と鋼材の強度差を利用した金物ではありません。

土台プレートの要否は、長期に生じる力(長期荷重)と短期に生じる力(短期荷重)から

計算される圧縮力と土台のめり込み強度の大小関係で決まります。

簡単に言うと、「柱に作用する軸力(圧縮力)≦ 土台のめり込み強度(告示第1024号)」を

満たす必要があるため、柱の断面積(柱の圧縮力が土台に伝達される部分の面積)が

不足している場合に土台プレートが役に立ちます。

※圧縮方向の検討には座屈の検討(柱の小径)も含まれますが、土台プレートは

座屈対策の機能は有しておりません

●土台プレートが必要となる柱

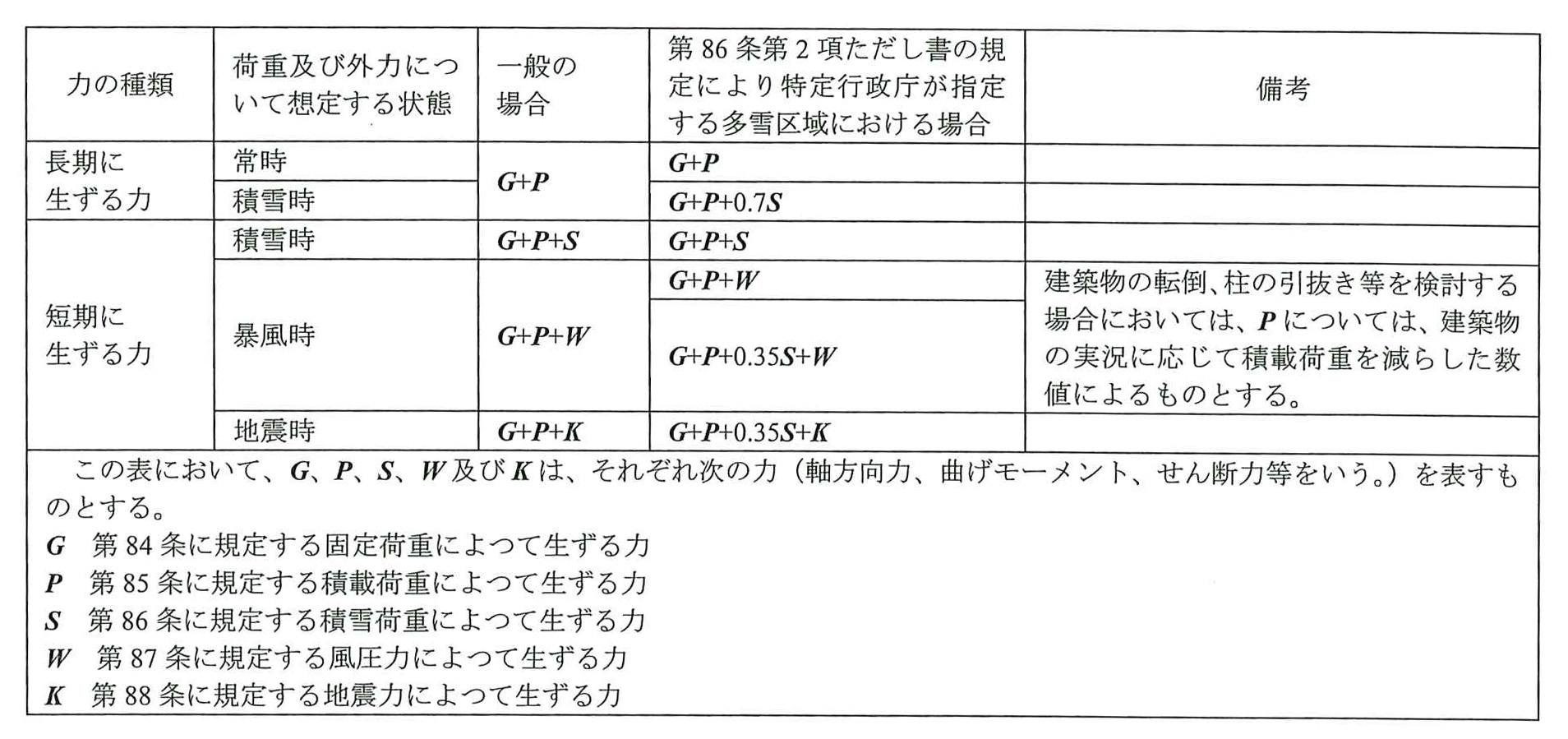

長期に生じる力(長期荷重)と短期に生じる力(短期荷重)は、建築基準法施行令第82条に規定されています。

・長期荷重を検討する場合:圧縮力の大きさは、固定荷重(自重)と積載荷重の組み合わせによります

(地域によっては積雪荷重を含みます)

・短期荷重を検討する場合:圧縮力の大きさは、固定荷重(自重)と積載荷重に加えて、地震荷重または

風荷重の組み合わせによります(地域によっては積雪荷重を含みます)

長期・短期によらず、その鉛直成分は柱に伝わりますので、土台プレートは柱の負担床面積が大きい場所や

柱に取り付く耐力壁の壁倍率が大きい場所、上階の耐力壁の壁倍率が大きい場所などに必要となります。

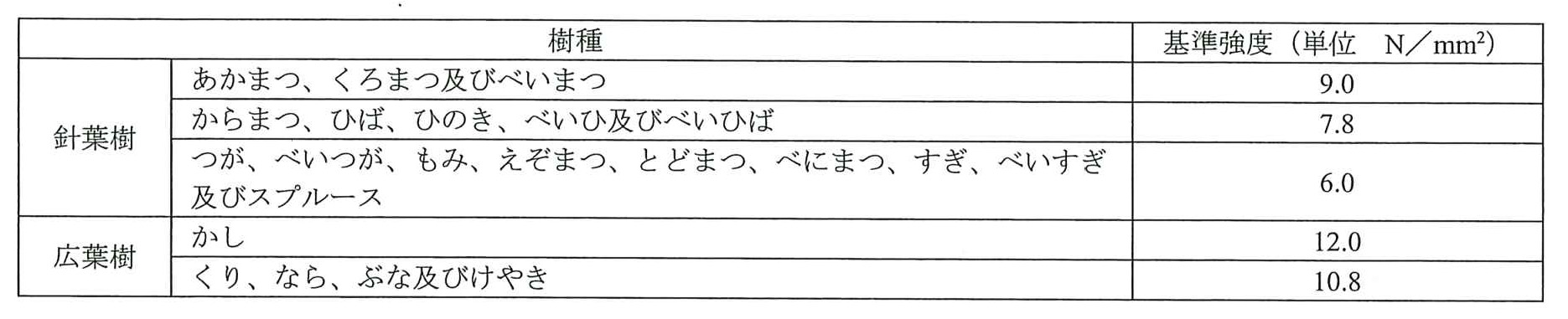

●土台のめり込み強度と樹種

土台のめり込み強度は、樹種にも関係しています。

告示第1024号に規定されている木材のめり込み基準強度を見てみると、製材においては『すぎ<ひのき<べいまつ』、

集成材においては、『すぎ、おうしゅうあかまつ<ひのき<べいまつ』となっています。

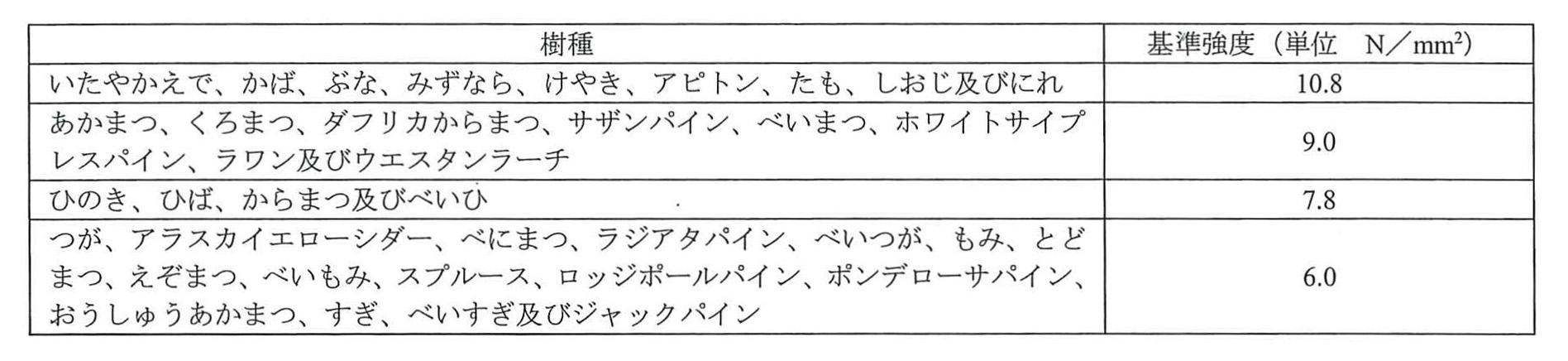

〈製材のめり込み基準強度〉

〈集成材のめり込み基準強度〉

土台プレートを選定する際には、面積と併せて土台の樹種に応じた耐力値の確認が必要です。

●よくある質問

Q:アンカーボルトが納まらないため、はみ出ている部分を現場で切断してもよいか?

A:土台プレートは、圧縮力が土台に伝達される部分の面積を大きくできるように形状や

板厚を定めていますので、現場の納まりなどによる切断や加工は厳禁です。

アンカーボルトを避けられる形状の土台プレート<柱脚金物対応>がございますので、

そちらの使用をご検討ください。

Q:柱と土台の幅が異なる場合でも使用できるか?

A:柱と土台の断面サイズが異なる(例えば、柱が120角で土台が105角)などの変則的な

使い方の場合は、圧縮力が土台に伝達される部分の面積や土台プレートの構造計算書の

考え方などを考慮した上で設計者様にてご判断ください。