本コラムでは、これから許容応力度計算を始めたい方、力学に対する理解を深めたい方に向けて

専門的な知識をより分かりやすく解説し、業務に役立つ情報を提供できればと考えております。

メルマガを購読されているユーザー様へは、HP公開よりいち早くお届けしますのでぜひご登録ください!

●荷重(力)と変形の関係

第2回目コラムの「力とは」で力の基本を理解できたので、次のステップ「荷重(力)と変形」を考えてみましょう。

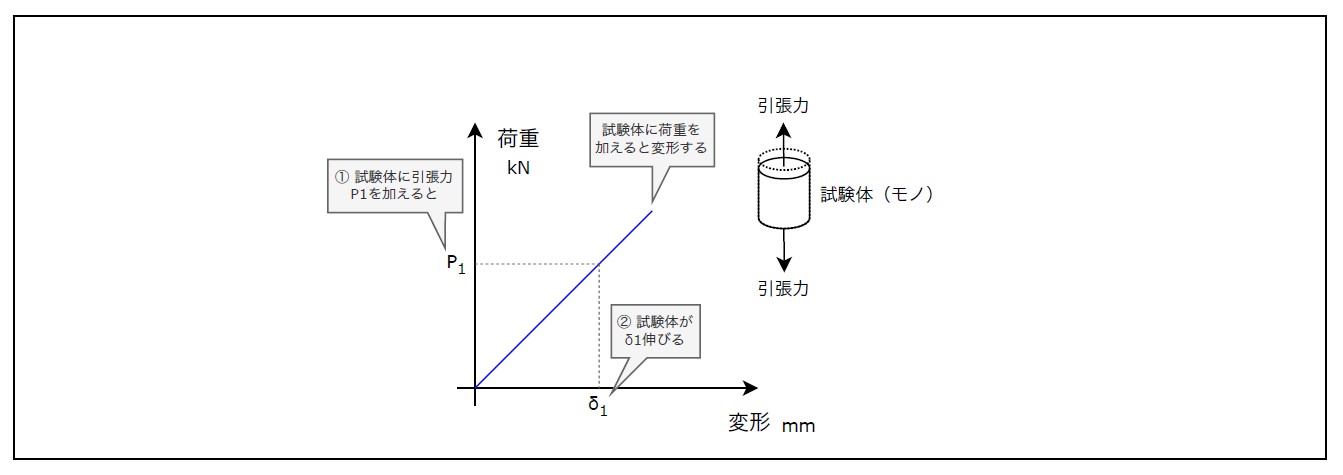

荷重(力)と変形をグラフ化すると、下図のような関係が得られます(性能試験報告書でよく見かけるグラフです)。

ここで、縦軸は荷重(力)、横軸は変形です。

グラフの青線は、試験体(モノ)に対して徐々に荷重を作用させたとき、または徐々に変形を与えたときに得られる荷重と変形の関係です。

この例のような直線的関係を、「線形」や「弾性」と呼びます。

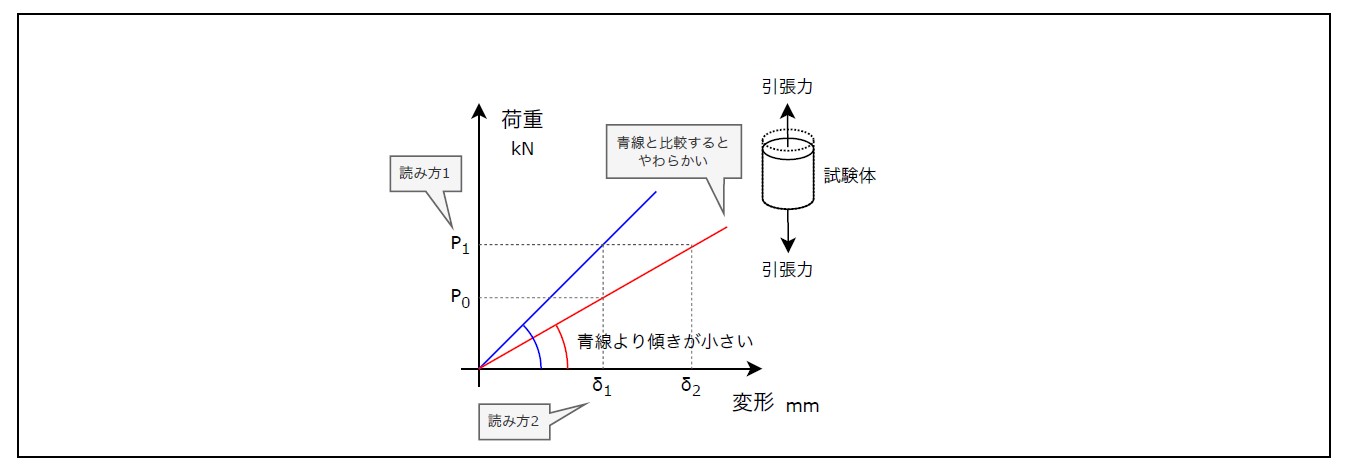

この荷重と変形の関係は、下図のように「かたい物体」と「やわらかい物体」で変化します。

青線と赤線のどちらが「かたい物体」または「やわらかい物体」であるかは、グラフを読むことで判断できます。

<グラフの読み方>

グラフの読み方は、2通りあります。

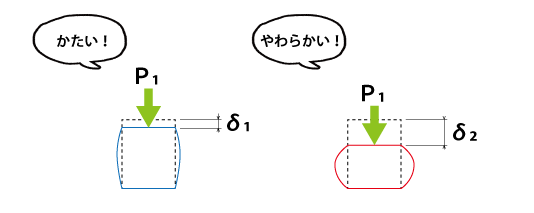

読み方1: 青線と赤線の試験体に荷重P1を作用させたとき(青線と赤線の試験体に同じ大きさの荷重を作用させたとき)の変形を読むと、

赤線の試験体のほうが変形が大きいことが分かります(青線の変形δ1<赤線の変形δ2)。

すなわち、青線の試験体よりも変形している赤線の試験体のほうが「やわらかい物体」と言えます。

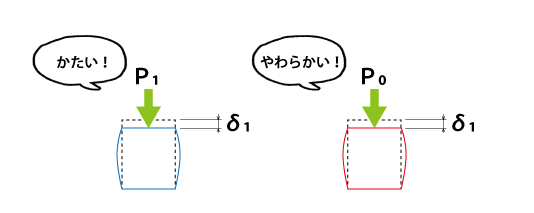

読み方2: 青線と赤線の試験体が同じ変形δ1になったとき(青線と赤線の試験体に同じ大きさの変形を作用させたとき)の荷重を読むと、

赤線の試験体の方の荷重が小さいことがわかります(赤線の荷重P0<青線の荷重P1)。

すなわち、青線の試験体よりも荷重の小さい赤線の試験体のほうが「やわらかい物体」と言えます。

この「かたい、やわらかい」を”剛性”と呼んでいます。

剛性はグラフの傾きで、2つ以上のモノを比較する場合、傾きが大きいほど「かたいモノ」であると言えます。

ここまでの内容で、剛性のグラフ上の位置づけや意味はわかりました。

しかし、よく考えるとモノの「かたさ、やわらかさ」がどのように定まるかについては、まだ理解できていないことに気づきます。

「まだ理解できていないこと」をもう少し具体的に表現すると、

1.モノのかたさ、やわらかさは、鋼材やコンクリートや木材などの材料の違いだけで決まっているのか?

2.材料の違い以外にも、モノのかたさ、やわらかさに影響する要素はあるのか?

今回のテーマである「かたい、やわらかい」などの言葉は、何かと何かを比較する場合に多用されています。

比較する以上は、”基準”と”その対象”がなければ比較できません。モノが「高い、安い」など、生活に馴染んだ言葉の

”基準”と”その対象”の想像は容易ですが(例えば、「八百屋Aの大根の値段より八百屋Bの大根の方が安い」や

「鋼材の去年の平均価格より今年の平均価格の方が高い」などです。前者は八百屋Aの価格が基準でその対象が大根であり、

後者は去年の平均価格が基準でその対象が鋼材です)、「かたい、やわらかい」などの”基準”と”その対象”は単純でないため、

少々理解に時間を要します。何かと何かを比較する場合には、”基準”と”その対象”があることを常に意識しながら考えると、

難しく思えていたことも理解しやすくなるかもしれません。

●モノのかたさ、やわらかさ(剛性)を決めるもの

Coffee Breakで触れた基準とその対象をヒントに、モノの「かたさ、やわらかさ」が何で定まるのかを考えてみます。

まずは、経験から探ってみましょう。

我々は、経験から木材とコンクリートと鋼材のかたさが違うことを知っていますので、材料による違いは剛性に影響しそうです。

さらに、深く考えると断面の大小も剛性に影響していそうです。

同じ材料でも、断面が大きいとかたく感じます(例えば、割り箸と棍棒を比較すると同じ木材を使っていても断面の大きい棍棒の

ほうが、かたく思えます)。

経験から考えてみると、剛性は、材料の違いや断面の大小などの様々な要素を含んだ状態の「かたさ、やわらかさ」を表している

指標であると言えそうです(パラメータが多いなどと表現する場合もあります)。

では、純粋に材料の「かたさ、やわらかさ」を知るには、何をどのように考えればよいのでしょうか。

剛性には、材料以外に断面の情報が含まれているようなので、まずは、断面の情報を排除してみましょう。

排除すると言っても断面がなくなる訳ではありませんので、断面を基準化します。

※基準化とは:断面の大きさが違うと結果に影響するので、断面による効果を排除したい場合は、同じ断面に調整して考えます

●断面の影響を排除する考え方(基準化)

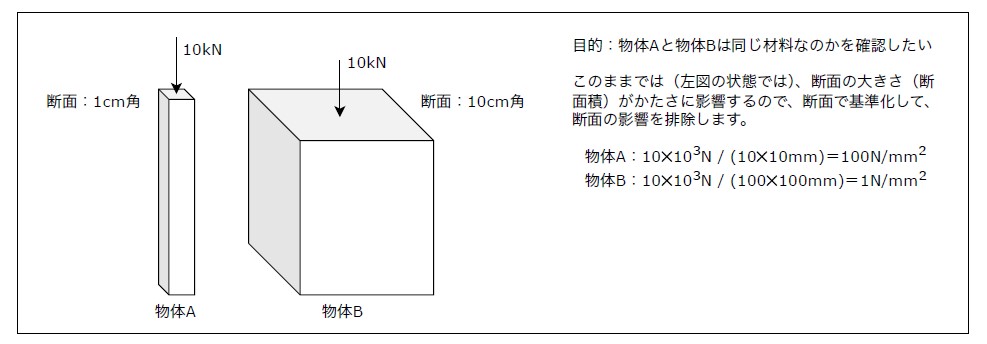

上図の例は、断面の大小を考えずに同じ荷重10kNを物体に作用させていますが、目的(物体Aと物体Bは同じ材料なのかを確認したい)に対して、

その基準がアンフェアな気がします(同じ材料であるか否かを知りたいのに、断面の大小が影響しているように思えます)。

そこで、同じ面積になるように調整します(単位面積あたりの力になるように基準化すると表現したりします)。

すると、1mm2あたりに作用している力が物体Aは100N/mm2で、物体Bは1N/mm2であることがわかります。

想像したとおり、アンフェアでした(フェアであれば単位面積あたりの力が同じ値になるはずです)。したがって、材料そのもののかたさの違いを

知りたい場合は、断面で基準化する必要があります。この単位面積あたりの力のことを、構造力学では”応力度”と呼んでいます。

実は、材料そのもののかたさを知るには、断面の情報を排除するだけでは不十分です。

今回は考えることが多く続きましたので、続きは次回のコラムにて・・・